アンリ・ミショー

20.03.20181954年も押し迫ったある夜、作家ジャン・ポーランや詩人エディット・ボワソナらと部屋にこもってメスカリンを初めて摂取した際も、アンリ・ミショーは麻薬常習者というわけではありませんでした。すでにエーテルを味見したり、恐る恐るアヘンを試したりしてはいましたが、ミショーは自身を酒飲みならぬ“水飲み”と評していました。「アルコールは一切飲まない。興奮剤もやらないし、煙草はもう何年も吸っていない。コーヒーや紅茶も嗜まない」。このとき55歳だったミショーは品行方正な作家であり、こうした経験を科学的見地から検証していたに過ぎず、知識を求めて「メスカリンという主題を探求」していました。ときには医学的管理のもと、ミショーはメスカリンを数回にわたり摂取しましたが、この向精神薬が引き起こす幻覚作用は彼の作品に明らかな影響を与え、『みじめな奇蹟(1956)』、『荒れ騒ぐ無限(1957)』、『砕け散るものの中の平和(1959)』、『深遠による認識(1961)』という4つの著作が生まれました。

ビート・ジェネレーションに代表される文学、アーノルフ・ライナーがLSDの影響下で制作したイラストレーションをはじめとするアート、メスカリンの効果について記したオルダス・ハクスリーの著作『知覚の扉(The Doors of Perception)』から名づけられたバンド、ドアーズに象徴される音楽…。ミショーは、1960年代に作家たちの間で広まった幻覚剤使用の先駆者といえますが、必ずしも、この奇妙な冒険に足を踏み入れた最初の人物というわけではありません。19世紀にはトマス・ド・クインシーやシャルル・ボードレールが探求を行っていましたし、狂騒の20年代にはすでにアントナン・アルトーがペヨーテ(メスカリンを含有するサボテン)の効果を記述し、ポーランド人アーティストのスタニスワフ・ヴィトキェヴィチがその影響下で肖像画を描いていました。しかし、この頃フランスの市民権を得たベルギー生まれの作家ミショーは、「書く」ことと「描く」ことの間で、この体験に新機軸を打ち出したのです。

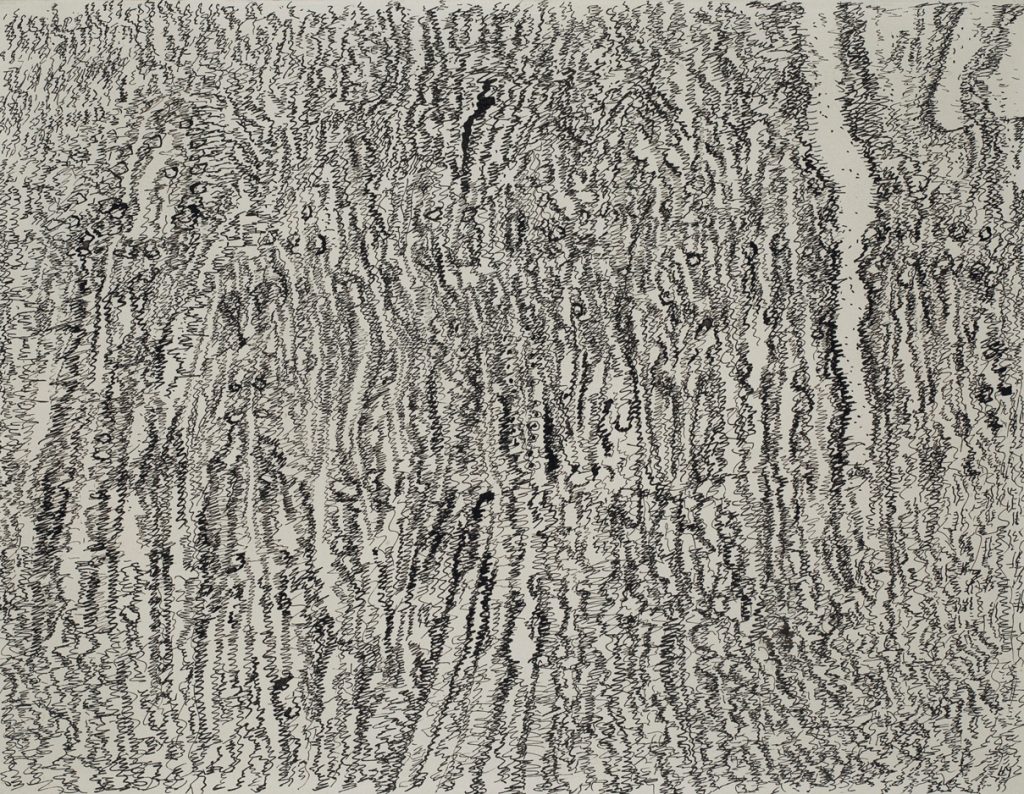

イメージの洪水、閃光、ざわめき…さまざまな感覚が混ざり合い、現れては消えていく、メスカリンのあらゆるものを呑み込むような作用をミショーは予期していたでしょうか?その幻覚体験を余すことなく記録しようと、彼は夢中で紙に書き留めました。ミショーによる描写は鮮明で、読者は居ながらにして「どんな山の頂よりも高いヒマラヤ山脈」から「南国の海辺、目には見えない月が放つ銀色に輝く光、その無数のまばゆい閃き」に至るまで、心を揺さぶる旅へと誘われます。しかし、それから間もなく、メスカリンによる幻覚の激しい波にさらわれるかのように、言葉は力を失っていきます。文字は遠ざかり、ばらばらになって、判読できない状態に…。次第に筆跡は震え、痙攣し、流れ、ついには奇妙な絵画が生まれます。文字から発展したことで、これらのドローイングは読者を鑑賞者へと変貌させます。白い紙の上には、細い筆先を使って黒いインクで引いた線に、赤みがかった斑点、畝溝、裂け目、渦巻きなどが描かれていますが、現実に存在するものはひとつもなく、ただ幻覚剤による振動と共鳴しているに過ぎません。

「点、縦線、鐘楼、細い円柱、あるいはすらりとした繊細なアーチ型の形状」。気がつけば、私たちは長く心に残る「内なる宇宙」への旅に巻き込まれているのです。