La lenteur

02.09.2016Y a-t-il une mesure de la lenteur ? Celle-ci n’est jamais que relative à une cadence extérieure, d’autrui, d’une époque ou que l’on se souhaiterait. Elle se définit toujours comme carence de vitesse. Mais si cette lenteur était désirée, quelle serait sa parenté avec la mémoire et les mots ?

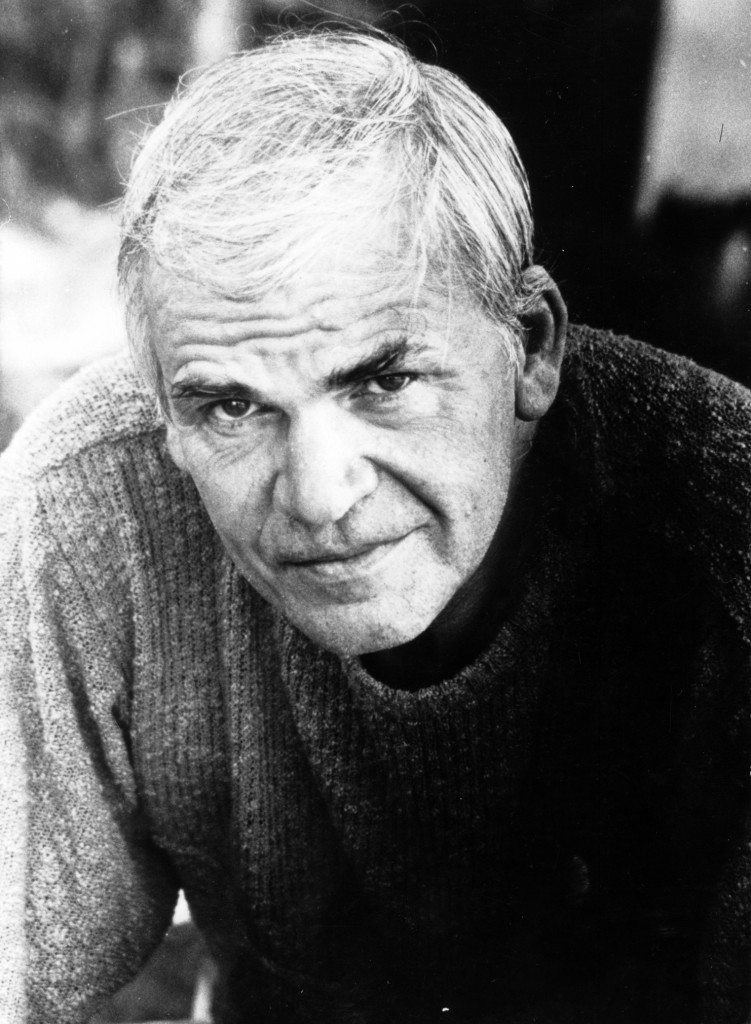

Milan Kundera, écrivain né en Tchécoslovaquie en 1929, naturalisé Français depuis 1981, a donné à son premier roman rédigé en français ce titre : La lenteur. Ce court récit met en regard deux textes : l’un est une farce qui ridiculise une certaine société occidentale contemporaine composée d’intellectuels et de savants préoccupés de leur image et de leurs succès amoureux. L’autre est le conte libertin de Vivant Denon (1747-1825) demeuré longtemps anonyme, Point de lendemain.

Que le temps des fiacres et bougies fût plus lent que celui des automobiles et de l’électricité, c’est une banalité. Comparaison d’ordre mécanique, la lenteur est relative. Mais il suffit seulement de considérer le style de Denon, sobre, bref et droit au fait pour apprécier sa prestesse : ses personnages sont ponctuels à leur époque, cette fin du XVIIIe où la vivacité d’esprit et le sens d’à-propos étaient des atouts vitaux, tant dans la conduite des ambitions publiques que galantes. Ils jouent de finesse. A l’inverse, ceux dépeints par Kundera, qui se retrouvent au gré d’un congrès dans le même château où se déroula l’intrigue de Denon deux cents ans plus tôt sont balourds, grossiers, sans adresse. Alors en quoi réside leur vitesse si pesante, et quelle est cette lenteur de leurs prédécesseurs si vifs ?

Il est sensé d’avancer : l’art du moment fait la différence. Chez les libertins du XVIIIe siècle, cet art est dicté par le verbe : ils discourent de ce qu’ils font et ne sont jamais en reste d’une répartie qui ménage l’issue de la partie qui se joue : ils dissimulent ou travestissent la vérité de leurs intentions pour se gagner les voluptés les plus longues qui soient. Ils mettent en scène par la conversation des plaisirs à la dérobée des regards. Ils sont patients et savent plier le temps. L’inoubliable alors leur est accordé. Et la mémoire dépliera à plaisir ce qui fut vécu dans les interstices du langage. Les modernes décrits par Kundera sont fébriles. Leur art du moment est dicté par l’image. La mise en scène est publique. Un narcissisme éperdu pousse chacun à vouloir faire savoir sa vérité, mais le brouhaha de chacun en même temps interdit que tous s’écoutent. Le regard de l’autre les traque. Ils sont désaccordés et dissipés. Bien sûr les technologies modernes les y engagent. L’instant leur manque. Là est leur vitesse qui ne se jette que dans le cours de l’oubli. Et ils se passeront de mémoire parce qu’ils auraient honte de ce qu’elle leur figure.

Milan Kundera laisse le lecteur maître d’aviser. Mais il oppose très certainement la camera et la scène publique où chacun se presse, à tous les sens, et le commerce privé du dialogue qui ouvre un temps commun. Ce temps-ci s’épanouit dans l’instant autant que dans son souvenir. Cette lenteur-là, c’est le temps du savoir-vivre, c’est à dire d’un savoir d’être.